分割キーボードを試して1週間経って感じたこと

はじめに

プログラミングをしている人には肩や腰の痛みが付きまとうものですが、私はこれまでそれらの痛みとは無縁の生活を送っていました。しかし最近になって、長時間作業を続けていると肩の痛みが気になるようになりました。長年 HHKB を使用しており特に不満はなかったのですが、肩への負担を軽減するために分割キーボードを試してみることにしました。せっかくなのでビルドされたものではなく、自作キーボードの世界に飛び込んでみることにしました。

買ったもの

購入したのは Lily58 Pro という分割キーボードです。分割式に挑戦してみたかったのですが、いきなり40%キーボードのようにキー数が極端に少ないモデルに移行するのは勇気が出なかったため、バランスが良く見た目も気に入ったこのモデルを選びました。

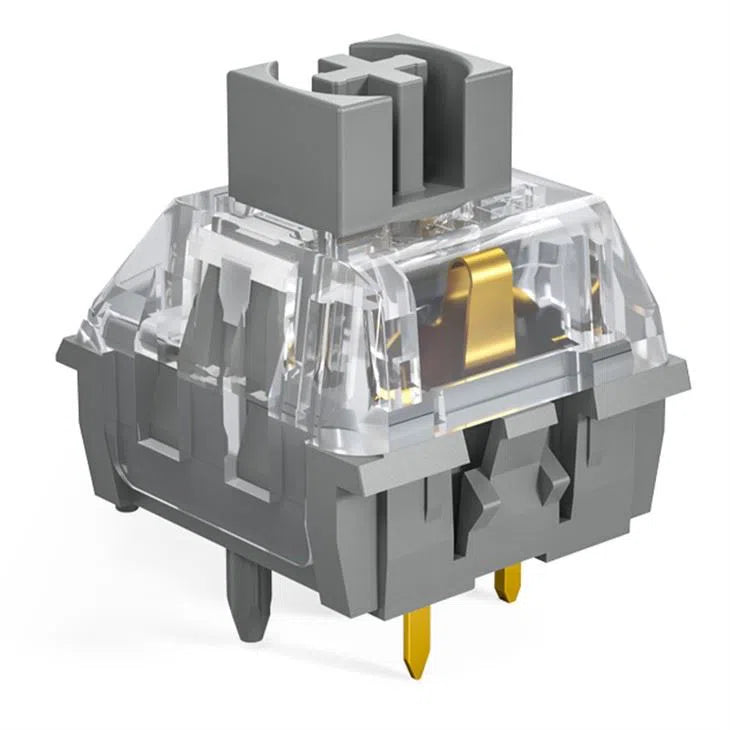

キースイッチは Kailh Midnight Silent V2 Switch / Linear という静音式のリニアスイッチを選びました。HHKBを長年使っていたので、それに近い打鍵感が理想でした。このスイッチは適度なコトコト感がありつつも、HHKB より軽い打鍵感で理想的でした。青軸のようなカチカチ音のするものやロープロファイルのスイッチは個人的に合わなかったため、今回の選択には満足しています。

組み立てるときに困ったこと

この歳になって初めてのはんだ付けに挑戦しました。幸い取り返しのつかないミスはせずに組み立てられましたが、いくつかの難所がありました。

ダイオードが小さすぎて肩がこる

Lily58 Proは自作キーボードの中でも比較的ポピュラーなモデルですが、やはり組み立てはなかなか大変でした。特にダイオードのサイズがあまりにも小さく、長時間のハンダ付けで肩が凝りました。初心者キットを購入したため選択の余地はなかったといえばなかったのですが、はんだごての先端が細いものを選べばやりやすかったかもしれません。

TRRSジャックの向きを間違えた

分割キーボードなので、左右のパーツをつなぐためのTRRSジャックが必要になりますが、これの向きを間違えてしまいました。はんだ吸取線というものが初心者キットに含まれていたため、これを使って修正できたので基盤を無駄にしてしまうことはなかったのですが、ダメにしてしまったパーツを買い直したりと一苦労しました。

ファームウェアを書き込んでも右側が反応しない

組み立て後に左右それぞれにファームウェアを書き込んだものの、右側が一切反応しませんでした。個別に接続するとどちらも左側として認識されキーも反応するため、TRRS ケーブルの端子のはんだ付け不良を疑いました。しかし原因は 3ピンケーブルを使用していたことでした。キーボードと一緒に購入したケーブルを早々に破損してしまったため自宅にあったものを使ったのですが、それが4ピンではなく3ピンでした。後日ちゃんと4ピンケーブルを購入して試したところ、問題なく動作しました。

分割キーボードを使い始めてみて困ったこと

分割キーボードを使って実際に入力してみると、慣れないキー配列のために想像以上にスピードが落ちました。ですがそれも結局は慣れの問題で、1時間もすれば感覚は掴め始めましたし、1週間も経てば今までと変わらないスピードでタイピングできるようになりました。ただ苦労した点もいくつかあるので、雑に書き記しておこうと思います。

数字キーが押しにくい

私は手が小さい方なので、遠くにある数字キーが押しづらいです。特に、他のキーはホームポジションを崩さずに打てるのに対し、数字キーだけ指を大きく動かさないといけないのがストレスになります。対策としてレイヤー機能を活用して押しやすい位置に数字を配置してみましたが、まだ慣れません。

意外にバックスペースキーを捨てられない

Macをメインで使っており、システムレベルでサポートされているEmacs風のキーバインド(例: <Ctrl-h>で Backspace の代用)を活用しています。しかしそれで完全に置き換えられるかというと、残念ながらそうではありませんでした。例えばNotionでは<Ctrl-h>ではブロックの削除ができず、結局 Backspace キーが必要になります。レイヤー操作を活用すれば解決できるかもしれませんが、現状はまだ慣れません。

ちなみに発想の転換として、少なくともNotionでは<C-d>(deleteキーの代替)を使い直後のブロックの内容までの改行を消すことでブロックを削除するという目的は達成できます。これができるなら<C-h>でブロックごと直前のブロックまでの改行の削除して欲しいものですが、おそらく他のショートカットと干渉するのだと思っています。

そのほか

ここからはネガポジ関係なく、使っていく中で感じたことをざっくばらんに書いていこうと思います。

運指の矯正が必要になる

Lily58 Pro などの分割キーボードでは当然ながら右側のキーは右手で打つ必要があります。一体型のキーボードでは中央にあるキー(例: b や y)は左右どちらの手でも打つことができましたが、分割キーボードではこのクセが問題になります。実際に私は b を右手の人差し指で、y を左手の人差し指で打つクセがついていたので、問題になりました。結果として運指の矯正を余儀なくされています。

キー配置で永遠に迷う

分割キーボードの醍醐味の一つはキー配置の自由度ですが、逆に言うとどこに何を配置するかが永遠に決まりません。特に、プログラミングで必要になるが、使用頻度がそこまで高くないもの(|など)をどこに配置するかが悩みどころです。分割キーボードはキー数が限られているものが多いため、レイヤー機能を活用するのが前提になります。キーキャップに印字されているキー(デフォルトレイヤ)として採用するか、レイヤー機能を使って割り当てるかの取捨選択が非常に難しいです。

普段のプログラミングでは Neovim を使っているため、分割キーボードのキー配置を考える感覚は Vim の理想的なキーバインディングを模索する感覚に近いと感じています。Vim のキーマッピングを最適化するのと同じように、試行錯誤しながら自分にとって最適な配置を探ることになりそうです。

かえって手首が疲れる

これは少し誤算だったポイントです。肩の負担は圧倒的に減ったと感じます。一方でなれない配置からか手首の負担は増えたように感じました。慣れの問題かもしれませんが、テンティング用のパーツやパームレストの購入を検討しています。

ケーブルにもこだわりだす

分割式のキーボードでは左右のキーボードを繋ぐのにTRRSケーブルというものが必要になります。いわゆる4ピンケーブルというものですが、これがまたどこにも売っていない。私は組み立て中の動作確認時にケーブルの端子(pro microの端子部分ではなく!)がもげてしまうという大ポカをやらかしたので急遽探しに出かけたのですが、「ちょっと買いに行くか」で行けるような場所にはほぼ売っていなかったです。3ピンケーブルはたくさんあったんですがね…。というわけで無骨なケーブルを使っているのですが、せっかくならこのケーブルの見た目にもこだわりたくなります。

おわりに

分割キーボードを導入して1週間が経ちましたが、まだまだ試行錯誤の段階です。キー配置やレイヤーの活用に慣れればより快適なタイピング環境が実現できそうですが、現時点では戸惑うことも多いです。それでも肩こりの軽減や、理想的な運指に近づけるという点ではメリットを感じています。もう少し使い込んでエディタと同じように育てていき、自分なりの最適解を見つけていこうと思います。